|

“医生,我胸口闷得慌,是不是心脏出问题了?”深夜的急诊室里,一位中年患者捂着胸口,满脸焦虑。可值班医生刚处理完三台手术,疲惫得连病历都写不利索——这样的场景,正在全球无数医院反复上演。 医疗资源“最后一公里”的困局世界卫生组织数据显示,全球每1000人仅配备1.4名医生,发展中国家这一数字更低至0.2。更严峻的是,医疗资源分配严重失衡:城市三甲医院人满为患,基层诊所却门可罗雀;发达国家CT、MRI设备普及率超90%,非洲部分地区连基础血压计都短缺。这种“最后一公里”的断裂,让无数患者陷入“小病拖成大病,大病拖成绝症”的恶性循环。

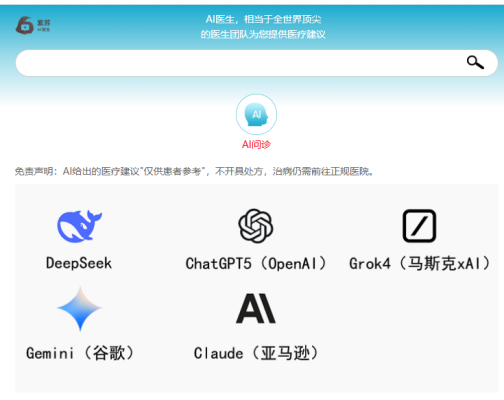

AI医生:从实验室到急诊室的突围当传统医疗体系在资源困局中挣扎时,AI医生正以“润物细无声”的方式填补空白。以某AI医生系统为例,它通过自然语言交互,能快速采集患者症状、病史等信息,结合6000+疾病知识库,在3分钟内给出初步诊断建议。更关键的是,它不依赖高端设备——只需一部智能手机,偏远山区的患者就能获得三甲医院级别的问诊服务。 在广州番禺中心医院,AI三维重建技术已成外科医生的“第二双眼睛”。当医生面对复杂肺结节手术时,AI能将患者的CT影像转化为3D血管模型,精准规划手术路径,将手术时间缩短40%,出血量减少60%。这种“术前AI导航+术中机器人辅助”的模式,正在让基层医院也能开展高难度手术。 从“替代”到“赋能”:AI医生的进化逻辑有人担心AI会取代医生,但现实是它正在成为医生的“超级助手”。在贵州山区,村医老张用AI辅助诊断系统后,误诊率从15%降至3%;在上海瑞金医院,AI审方系统拦截了2100条不合格处方,将药师干预效率提升90%;在新冠疫情期间,AI影像诊断系统10秒内完成一张CT分析,让医生得以从重复劳动中解放,专注重症救治。 更值得期待的是,AI正在突破医疗的时空边界。日本通过AI远程监护系统,让独居老人的健康数据实时同步至社区医院;中国某企业研发的“纳米医生”概念机器人,未来或能通过毛孔进入人体,实时清除血栓、消灭癌细胞——这些曾只存在于科幻片的场景,正因AI技术加速照进现实。

破局之后:AI医疗的下一站尽管AI医生已展现巨大潜力,但挑战依然存在:医疗数据孤岛、算法偏见、医患信任危机……不过,行业正在探索破局之道。2023年中国智能产业高峰论坛上,多家机构联合推出医疗AI开放平台,整合全国3000家医院的数据,训练出更普适的算法模型;而欧盟新规要求AI医疗设备必须通过“可解释性测试”,确保医生能理解AI的决策逻辑。 全球医疗资源的困局,本质是“效率”与“公平”的博弈。AI医生不是万能药,但它为这场博弈提供了新解法——用技术杠杆撬动资源分配,用智能服务填补服务盲区。当某AI医生系统能覆盖10亿用户,当纳米机器人开始在血管里巡逻,我们或许可以说:医疗资源的“最后一公里”,正在被AI重新定义。

|